セラミックのカラーコンセプト講義 —オールセラミック時代の審美を科学する—

1. はじめに:色を“感覚”で合わせる時代は終わった

近年、

原因は、“色”を言語化できていないことに尽きる。

実は、色は感覚ではなく科学。

そして、科学を知らないまま臨床に入ると、

私は十年以上前からこのテーマを外部セミナーで扱ってきたが、

当時は「色は技工士さんが決めるもの」という時代背景もあり、

多くの歯科医師が重要性を理解していなかった。

しかし、今は違う。

オールセラミック時代に入り、透明度・光透過性・

歯科医師側が色を理解していないと治らないケースが増えている。

だから今日、あえてこのテーマを改めて扱う。

2. 過去のセラミック vs 現代のオールセラミック:何が変わったのか?

旧世代:メタルボンド(PFM)

- 金属フレームが下地に必要

- 色は“遮蔽+陶材の表面色”で作る

- 光透過性は低く、自然歯の深みが出にくい

- 技工士のアート要素が強く、再現性が難しい

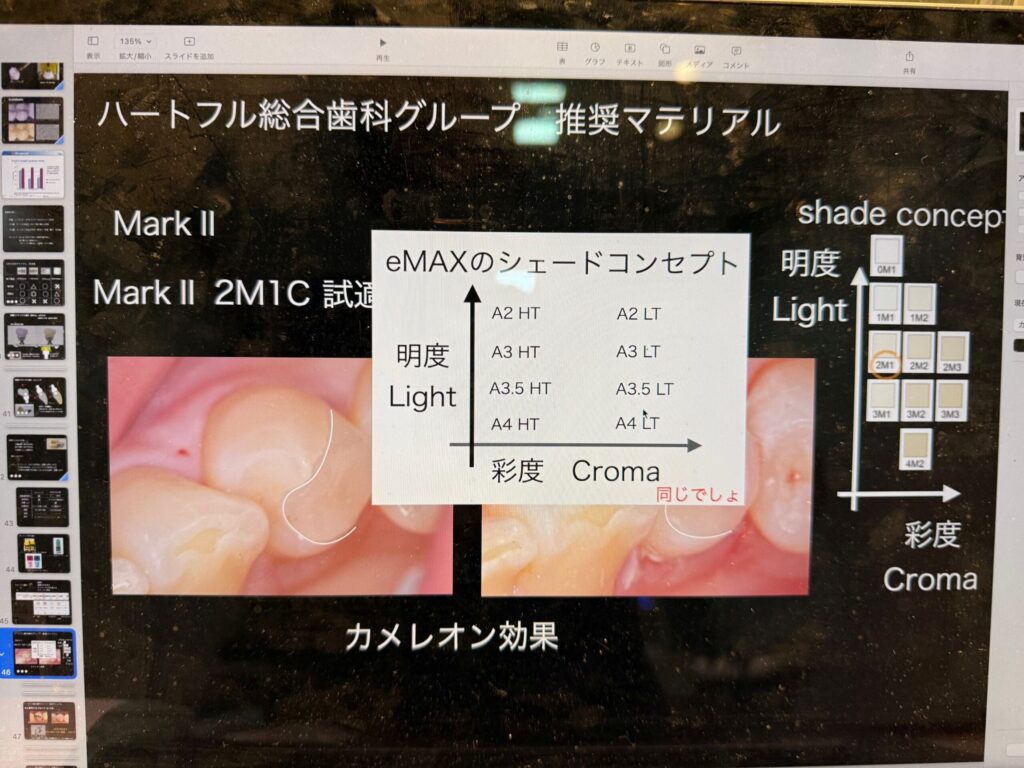

現代:オールセラミック(ジルコニア/e.max)

- 高透過性

- 光は深く入り、内部反射により「生歯の奥行き」を再現

- 材料の層構造、セメント色の影響が大きい

- 科学的理解がないと狙った色にならない

特に違うのは、“

3. 色の本質:色相・明度・彩度からなる三次元空間

色を理解するには、HSV カラー理論が最も相性が良い。

● 色相(Hue)

赤・青・緑など“クレヨン的な色の違い”

→ 歯科ではほぼ固定(A系・B系など)

● 明度(Value)

明るい/暗い

→ 最も重要。1段ズレると“違和感の全ての正体”になる

● 彩度(Chroma)

色味の強さ(“A2 だけど黄色味が強い”など)

色は、

Hue(色相) × Value(明度) × Chroma(彩度)

の3軸空間で表現される。

これを理解すると:

- なぜ A2 と A3 の差が大きいのか

- なぜ明度が少し違うだけで“作り物感”になるのか

- なぜセメント色で Shade が飛ぶのか

すべて説明できる。

4. オールセラミック時代の“色差の正体”

① 光透過性(Translucency)

- ジルコニア:近年は高透過タイプの登場で天然歯に寄った

- e.max:透過性が高く、深部(歯牙色)からの色の“にじみ”

が発生

② セメント色の影響(Luting Cement Color)

オールセラミックは裏側からの光も拾うため、

セメントが“最終色の一部”になる。

白いセメント → 明度を上げる

濃いセメント → 深みが出るが暗くなる

透明 → 下地の影響を最も受ける

新人ほど軽視するが、実は Shade 選択と同じくらい重要。

5. なぜ大学では教わらないのか?

理由は単純で、

大学カリキュラムがオールメタル → PFM → デジタル の変遷に追いついていないため。

我々は10年以上前から CAD/CAM・オールセラミックを実臨床で積み重ね、

既に“実学としての色合わせ”を確立してきた。

6. ハートフルがやるべき教育の形

このカラー理論を理解すると:

- 色合わせの再現性が劇的に上がる

- 技工士との会話が「感覚」→「数値語」に変わる

- 修復物のトラブルが激減する

- 審美レベルが一気に底上げされる

教育こそハートフルの真髄。

知識の共有こそ組織の価値になる。

私は25年間の臨床で培ったセラミックの“本質”を、

これから新人教育に正式に組み込む。

それが結果的に、

患者様の笑顔につながるからだ。

7. おわりに:知識は時代を進める

歯科医療は、材料科学・光学・色彩学など、

異分野の融合で進化していく。

今日話した内容が、

スタッフ全員の“共通認識”として根付き、

より質の高い審美治療につながることを期待している。

私が語ることで、時代が一歩進む。

そして、この進歩はすべて

患者様の笑顔のために・・・

下田孝義